当山が属する天台宗の天台座主猊下(てんだいざすげいか)は、ご高齢でいらっしゃるにもかかわらず、大法を広く伝え、国家を守護するという思召しにより、順次全国を回ってご親教なさっておられます。

これは誠に身命を惜しまない修行であり、私たちも身を粉にして恩に報いる道を講じ、日々精進を重ねていかなければならないと、改めて身が引き締まる思いでおります。

さて、座主猊下が各地をお巡りになる際には、「結縁授戒(けちえんじゅかい)」という、大変貴重な儀式が執り行われます。

これは、ご参拝になったお坊さんや信者の皆様が、仏様との固いご縁を結び、戒(いましめ)を授かるという、素晴らしい機会です。

そこで今回は、この「授戒」、特に仏様とのご縁を結ぶための授戒とはどのようなものか、その概略をお話ししたいと思います。

誰でも仏様の光に照らされる、天台宗の「戒」の教え

少し難しいお話になりますが、仏教の「戒律(かいりつ)」に対する考え方は、宗派によって違いがあります。

古い時代の仏教(小乗仏教)では、「二百五十戒」という、僧侶が守るべき非常に厳しい戒律がありました。この戒律は、正式な男性の僧侶(比丘)だけが授かることを許されており、それ以外の人々、例えば女性の修行者や一般の信者の方々には、その内容を教えることさえありませんでした。ましてや、その戒律を授けることなど、考えられないことだったのです。

しかし、私たちが大切にしている天台宗の「円頓戒(えんどんかい)」という教えでは、この考え方が全く異なります。

もちろん、天台宗にも守るべき戒めの数によって、五戒、八戒、十戒、そして最も重要な具足戒といった区別はあります。しかし、その根本的な性質が違うのです。

天台宗で最も大切にする「三聚浄戒(さんじゅじょうかい)」という円満な戒めは、出家したお坊さんはもちろんのこと、一般の皆様、さらには動物のような生きとし生けるものすべてに授けることができる、と説かれています。

つまり、お坊さんも、私たち一般の者も、あらゆる命が、分け隔てなく仏様の慈悲の光明に照らされ、同じ菩薩としての戒めをいただくことができるのです。

これは、「すべての存在は仏様になる可能性を秘めた、等しく尊いものである」という天台宗の教えが、ただの難しい理論ではなく、「生きとし生けるものすべてを救いたい」という仏様の大きな慈悲の心(利他の精神)となって、実際に私たちの儀式の中に生きている証なのです。

それぞれの立場に応じた戒を授かる「別授別持」

この戒めの授け方には、いくつか方法があります。今回はその中から、**「別授法(べつじゅほう)」**という方法について、簡単にご紹介しましょう。

「別授法」とは、その人の立場(位)に応じて、それぞれにふさわしい戒律を授ける方法です。そして、戒めを授かった人は、その戒律を生涯大切に保ち続けることから、**「別授別持(べつじゅべつじ)」**とも呼ばれます。

具体的には、以下のようになっています。

| 立場(位) | どのような方か | 授かる戒(戒律) | 根拠となるお経 |

| 大僧 ・大尼 | 正式な男性・女性の僧侶 | 円頓の三聚戒 | 『梵網経』『瓔珞経』など |

| 沙弥 ・沙弥尼 | 見習いの少年・少女の僧侶 | 菩薩の十戒 | 『大乗瓔珞経』 |

| 式叉摩那 | 正式な尼僧になる前の、一定期間修行する女性 | 菩薩の六戒 | 『占察経』 |

| 出家男 ・出家女 | 家庭を離れ、仏道修行に専念する男女 | 菩薩の八戒 | 『文殊問経』 |

| 清信男 ・清信女 | 在家のまま篤く仏法を信仰する男女(一般の信者の皆様) | 菩薩の五戒 | 『菩薩経』 |

このように、天台宗の教えでは、それぞれの立場や生き方に応じて、誰もが仏様とのご縁を結び、その尊い戒めをいただくことができるのです。

ちなみに、上記の人々の区分(九衆)ですが、他の宗派では八種類に分けるのが一般的です。しかし、私たちの天台宗の開祖である伝教大師最澄様は、中国の偉大な天台大師智顗のお考えに基づき、九種類に分けておられます。これも天台宗の教えの大きな特徴の一つです。

次に、授戒方法である「通授」についてお話しします。こちらを知ることで、天台宗の教えの懐の深さを、さらに感じていただけるかと思います。

最高の戒めを、すべての人へ。それが「通授」

先述した「別授」では、最も尊い「三聚の大戒」という戒めを授かることができるのは、正式な僧侶である比丘・比丘尼だけでした。

しかし、この「通授」は、その最も尊い戒めを、見習いの僧侶や一般の信者の皆様、そしてさらには生きとし生けるものすべてにまで、分け隔てなく「共通」して授けるのです。

そして、戒めを授かった人は、そのすべてを一度に守るのが難しくても、自分の意志で、自分のできる範囲から大切に戒めを保って(たもって)いくことが許されます。

このように、すべての人に共通の戒めを授け(通授)、各自ができる分を保つ(分持)ことから、「通授分持(つうじゅぶんじ)」または「通授別持(つうじゅべつじ)」と呼ばれます。

私たちが普段、「菩薩戒をお授けします」と申しているのは、実はこの「通授」のことを指している場合が多いのです。

まとめますと、天台宗の授戒には、

- 別授別持:その人の立場に応じて、それぞれに合った別々の戒を授かる方法

- 通授別持:誰もが共通の最高の戒を授かり、各自ができる範囲で保つ方法

という、二つの大切な方法があるのです。

「通授」に込められた、仏様の深いお心

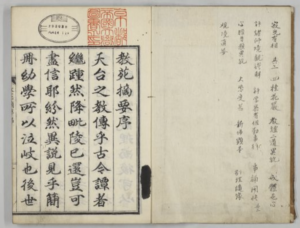

天台宗の開祖・伝教大師最澄様が書かれた『顕戒論』という重要な書物では、この「誰にでも最高の戒を授ける」という「通授」こそが、すべてのものを救おうとする大乗仏教の素晴らしい特徴であるとして、こちらを中心に説かれています。

一方、伝教大師様のお弟子で、天台寺門宗の宗祖である智証大師円珍は、授戒儀式の解説書の中で、この二つの方法を丁寧に示し、

『梵網經』は別授を正と為し通授を傍と為す

『梵網経』というお経の教えに則れば、本来は「別授」が正式な方法で、「通授」はそれを補い、教えを広く行き渡らせるための方法である)と注釈されています。

この「通授」という方法は、『占察経(せんさつぎょう)』というお経の教えが基になっています。

なぜ、このような方法が大切にされてきたのでしょうか。

それは、『梵網経』というお経にある、次の深い一節の意味を真に理解するためなのです。

但、法師の語を解する者は、盡く戒を受得し、 皆、第一淸淨の者と名づく。

出典:『梵網経』

意訳:ただ、法師(仏の教えを説く者)の言葉を理解しようと心から願う者は、ことごとく戒を授かることができ、皆、第一に清らかな者と名づけられる

この言葉の通り、仏様の教えを求める心さえあれば、誰もが分け隔てなく、その尊い戒めに触れることができる。その慈悲の精神を形にしたのが、「通授」という授戒方法なのです。

最後に一つ、ここでご紹介した天台宗の「通授」は、他の宗派で使われる「通受」(これは、様々な種類の戒律を一度にまとめて受ける、といった意味合いです)という言葉とは、意味が異なりますので、心に留めておいていただければ幸いです。