天台宗の教え– category –

-

法華経と念仏の密接な関係

天台宗の開祖である天台大師(智顗)が著した『摩訶止観』という重要な書物があります。 これは法華経の教えを実際に実践し、悟りを得るための修行方法を詳しく説明したものです。 天台大師の和讃には、次のような言葉があります。 「法華を人に知らせむと... -

念仏の元祖は伝教大師?最澄と「南無阿弥陀仏」の意外な関係

「南無阿弥陀仏」と称える念仏。 念仏といえば、鎌倉時代に浄土宗を開いた法然や、浄土真宗の親鸞が有名でしょう。 もちろん、彼らが念仏の教えを民衆に広めた偉大な方々であることは間違いありません。 しかしその念仏の源流は、「最澄」にあったというこ... -

結縁授戒とは?仏様との縁結び

当山が属する天台宗の天台座主猊下(てんだいざすげいか)は、ご高齢でいらっしゃるにもかかわらず、大法を広く伝え、国家を守護するという思召しにより、順次全国を回ってご親教なさっておられます。 これは誠に身命を惜しまない修行であり、私たちも身を... -

「戒体」と「三聚浄戒」の意味

「修行」や「戒律」と聞くと、「滝に打たれる」「断食をする」「あれもダメ、これもダメ…」というストイックで、自分を厳しく縛るもの、というイメージが強いかもしれません。 しかし「戒律」は、自分を縛るどころか、むしろ内に眠る可能性を解放してくれ... -

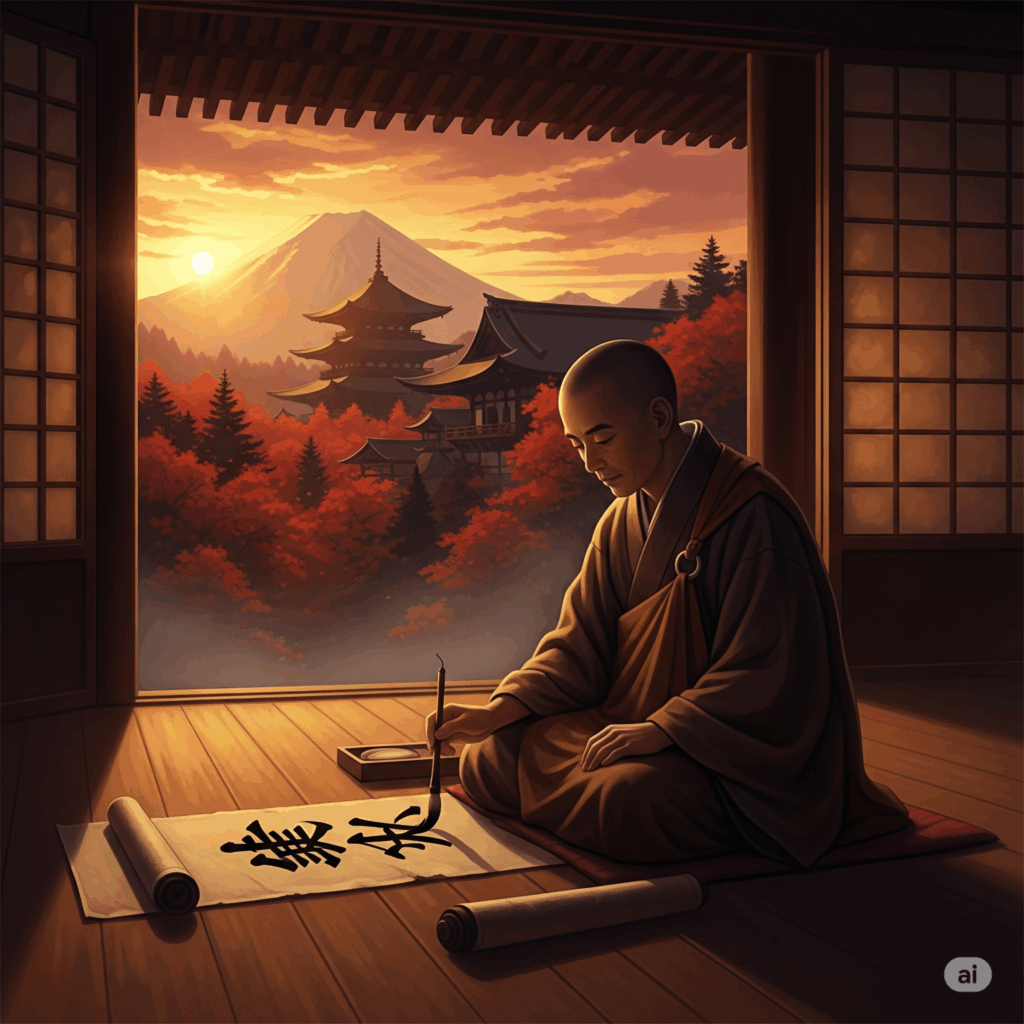

円頓戒の58戒がなぜ250戒より優れているのか

平安時代初期、伝教大師最澄が提唱した「円頓戒」は、当時の仏教界に大きな衝撃を与えました。 従来の小乗戒250戒に対して、わずか58戒しかない円頓戒。 「そんな少ない戒律で本当に僧侶としての修行ができるのか?」という批判が当時から絶えませんでした... -

伝教大師最澄が中国で学んだ「円頓戒」とは? 日本仏教史上最大の戒律論争を理解する

「仏教の戒律」と聞くと、なんだか難しくて厳しいルールのように感じてしまいます。 「お肉を食べてはいけない」「お酒を飲んではいけない」…そんなイメージが強いかもしれません。 しかし、日本の天台宗を開いた最澄が伝えた「円頓戒(えんどんかい)」は... -

伝教大師の悲願:円頓戒確立への道

伝教大師(最澄)が日本に帰国された翌年、延暦25年(806年)の1月26日に、天台宗の僧侶も国家公認の僧侶(年度者)となる勅許が下りました。 しかし、僧侶が守るべき根本である戒律制度が改められない限り、天台宗の僧侶であっても、依然として奈良の南都... -

天台宗の法華経の観法と修行 – 恵澄和尚の「止観大意綱要」より

法華経の観行(かんぎょう)とは、天台宗の五時八教という教えの体系に基づいて、法華経の真の価値を理解し、その教えを実践し、悟りを得るための修行方法のことです。 「観行」という言葉は、単なる瞑想や思索ではなく、仏教の教えを実践的に体得していく... -

法華経の教えと凄さをわかりやすく解説- 仏教における本当の救いとは

多くの人が仏教に触れると、その奥深さに圧倒されます。 これはお釈迦さま在世の時代から変わらない課題でありました。 今回は、法華経の教えについて、その成立背景から凄さまで、深く掘り下げてみたいと思います。 ポイント 釈迦の教えは、聞き手の理解... -

伝教大師最澄による法華経を中心とした仏教統合への道のり

比叡山を開いた伝教大師最澄は、法華経の教えを中心に、日本仏教の新たな展開を目指しました。その壮大な構想と実践の道のりを見ていきましょう。 法華経への深い感銘 最澄の法華経との出会いは、比叡山に入山した直後にさかのぼります。 天台大師の教えを...

12