「仏教の戒律」と聞くと、なんだか難しくて厳しいルールのように感じてしまいます。

「お肉を食べてはいけない」「お酒を飲んではいけない」…そんなイメージが強いかもしれません。

しかし、日本の天台宗を開いた最澄が伝えた「円頓戒(えんどんかい)」は、そうした単なる禁止事項ではありません。

それは、すべての人が「仏になる」という究極のゴールを目指すための、画期的な教えでした。

今回は、最澄が生涯をかけて広めようとした「円頓戒」とは一体何なのか、そしてなぜ彼は当時の仏教界に異を唱えなければならなかったのか、その核心に迫ります。

最澄、唐で「円頓戒」を授かる

今から約1200年前、日本の仏教を刷新しようという熱い志を抱いた僧侶、最澄は海を渡り唐へと向かいました。

その時、貞元21年(西暦805年)3月2日の夜、中国の台州臨海県龍興寺の極楽浄土院において、最澄が天台第七伝法の道邃和尚から伝授されたのが、円頓戒です。

これは、最澄が27人の唐の僧侶たちと共に受けた、非常に貴重なものでした。

最澄が遣唐使として中国に渡ったのは延暦23年(804年)。

わずか1年足らずの滞在でしたが、この時に受けた円頓戒が、後に日本仏教界を揺るがす大論争の火種となったのです。

戒律の重要性 〜仏道修行の基盤〜

最澄は戒律の重要性について、美しい比喩を用いて説明しています。

佛法の大海は深廣にして涯無し、 唯、信のみ能く入る。信有るに由るが故に三學も成すべく、菩提にも至 るべし。故に三學の中には戒を以て首と為し、菩提の曠路には戒を資糧と為し、生死の大海には戒を船筏と爲し、三途の重病には戒を良藥ご為す。

出典:『授戒儀』(全集四一頁)

仏法の大海は深く広大で限りがない。ただ信のみがそこに入ることができる。信があることによって三学(戒・定・慧)も成就でき、菩提にも至ることができる。ゆえに三学の中では戒を第一とし、菩提への遠い道のりでは戒を糧とし、生死の大海では戒を船として、三途の重い病気には戒を良薬とする。

果てしない海を渡るのに、船や羅針盤がなければ遭難してしまうように、悟りというゴールを目指す旅には、道しるべとなる「戒律」が不可欠だというのです。戒律は私たちを縛るものではなく、迷いや苦しみから救い出してくれる「良薬」であり「船」なのです。

戒律にもランクがあった?「円頓戒」が目指す究極のゴール

しかし、最澄は「一口に戒律といっても、様々な違いがある」と指摘します。

そして、その違いを見極めないと、目的地とは全く違う場所に着いてしまうと警告しました。

然に戒に多種あり、五、八、十、具,菩薩の律儀金剛寶戒なり。五戒の報は人、八戒の報は天、十善の報は天,具足戒は出家の大戒にして小解脱を感ず、三明六通無餘永寂なり。四敎の菩薩戒及び五戒を示すべし 菩薩の律儀三千の威儀八萬の細行は、報、 佛果を得、三身四德相好不共一切功德なり。是れ卽ち又、如來一戒、金剛寳戒是れ則ち常住佛性、一切衆生の本源,自性清淨、虚空不動戒なり。此の戒に因って以て本來本 右常住法身具三十二相を顯得す。今旣に人天の果を求めず、聲聞辟支佛の果を求めず、小乘の人の所見の佛果を求めず、通敎の佛果を求めず、別数の佛果を求めず、唯、專ら圓敎所詮の無上正等菩提を求めむと欲す 云々。

出典:『授戒儀』

しかし戒には多くの種類がある。五戒、八戒、十戒、具足戒、菩薩の律儀金剛宝戒がある。五戒の果報は人、八戒の果報は天、十善の果報は天、具足戒は出家の大戒で小解脱を感じ、三明六通で余すところなく永遠に寂静である。四教の菩薩戒および五戒を示すべきである。菩薩の律儀三千の威儀八万の細行は、その果報として仏果を得、三身四徳相好不共一切功徳である。これはすなわち如来一戒、金剛宝戒であり、これは常住仏性、一切衆生の本源、自性清浄、虚空不動戒である。この戒によって本来本有の常住法身具三十二相を顕得する。今すでに人天の果を求めず、声聞辟支仏の果を求めず、小乗の人の所見の仏果を求めず、通教の仏果を求めず、別教の仏果を求めず、ただ専ら円教所詮の無上正等菩提を求めようと欲する

上記尾内容を解説すると、当時の日本には、すでにいくつかの戒律がありました。

1. 在家者向けの戒律

主に在家の信者が守る戒律。これを守ることで、来世で人間や天上の世界に生まれるという幸福(果報)が得られるとされる。

- 五戒:殺生しない、盗まない、邪淫しない、嘘をつかない、酒を飲まない

- 八戒:五戒に加えて、午後の食事禁止、歌舞音曲の禁止、装身具の禁止

- 十戒:八戒にさらに金銭の取り扱い禁止が加わる

2. 出家者向けの戒律

出家した僧侶が守る小乗仏教の戒律。これを守ることで、煩悩を断ち切った静かな境地(解脱)に至るとされる。

- 具足戒:出家の大戒(比丘250戒、比丘尼348戒)

- 菩薩戒:大乗仏教の戒律

しかし、最澄が伝えた「円頓戒」が目指すゴールは、これらとは全く違いました。

最澄は次のようにいいます。

今、私たちは人や天上に生まれることを求めない。小乗の悟りも求めない。ただひたすらに、円教で説かれるこの上ない正しい悟り(無上正等菩提)だけを得ようと願うのだ

円頓戒は、来世の幸せや部分的な悟りのためではありませんでした。

その唯一の目的は、私たち自身が仏と等しい最高の悟りを得て「成仏する」ことだったのです。

3. 最高レベルの戒律

- 円頓戒(如来一戒金剛宝戒):仏そのものの戒律

円頓戒は、ダイヤモンドのように堅固で壊れない宝であることから「金剛宝戒(こんごうほうかい)」とも呼ばれました。

以下の特徴があります。

重要な概念

- 円頓戒の特徴

- 「円頓」とは「完全で即座に」という意味

- 段階的な修行ではなく、一度に仏性を悟る「頓悟」の立場

- 大乗仏教の最高の戒律とされる

- 如来一戒金剛宝戒ともいう

- 仏そのものの戒律

- 金剛のように堅固で壊れない

- 一切衆生が本来持っている仏性と同一視される

- 常住仏性:永遠不変の仏の本性

- 一切衆生の本源:すべての生き物が本来持っている根源

- 自性清浄:本来清らかな性質

- 虚空不動戒:空のように動じない戒

- 天台四教との関係

- 蔵教・通教・別教・円教のうち、最高の円教に基づく戒

- 他の教えの戒律よりも優れているとされる

円頓戒は単なる規則ではなく、仏性そのものの現れとして理解されます。

これを受けることで、修行者は本来持っている仏性を顕現させることができるとされています。

この戒律思想は、日本天台宗の根幹をなす重要な教義であり、比叡山での僧侶養成の基礎となっています。

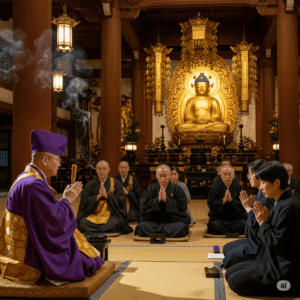

南都仏教への「名ばかりの大乗戒」という痛烈な批判

この「円頓戒」を日本で広めようとした最澄の前に、大きな壁が立ちはだかりました。

当時の日本の仏教の中心地であった奈良(南都)の仏教界です。

奈良の僧侶たちも「大乗戒」という戒律を授けていましたが、最澄はそれを「純粋ではない」と厳しく批判します。

夫れ此の十重戒は、先より傳授すと雖、然も但、其の名のみありて未だ其の義を傳へず。何を以て未だ其の義を傳へすと知ることを得るか、未だ圓の義を解せず、 猶、小儀を共するが故なり。

出典:『顯戒論』(巻中)

「この十重戒は、以前から伝授されているけれども、しかしただその名前があるだけで、まだその真の意義は伝えられていない。なぜまだその意義が伝えられていないと知ることができるのか。まだ円(教)の意義を理解せず、いまだに小(乗)の儀式を共にしているからである。」

最澄に言わせれば、奈良の仏教界は「大乗仏教(=成仏を目指す教え)」を掲げながら、その実践方法は「小乗仏教(=個人の解脱を目指す教え)」の儀式のままであり、教えと実践が矛盾している、というのです。

日本人はそもそも小乗仏教を求めていない

最澄は日本人の仏教観について説明します。

此の國の比丘は、小乘を求むること無しと雖、聲聞の威儀を求む。是れ則ち小因を求む、寧、 小果に回せざらむや。

出典:『顯戒論』(巻中)』

もともと我が日本の人は、一人として「灰身滅智」(声聞の理想である心身の滅却、小乗仏教で求める悟りの境地)を求めるような者はなく、すべて成仏して活躍することを望まない者はいません。しかし声聞の威儀を求め行っている以上は、すなわち小因を求めているというべきです。

このことは、たとえば次のような例えで説明できます。

例えば、ある人がナスを得ようとしてメロンの種を蒔いているようなもので、結局メロンを得るより仕方がありません。

それと同じで、大乗仏教の悟りである「成仏」というナスを求めても、「小乗仏教の悟り」というメロンの種を蒔けば、どうしても小乗の悟りのメロンを得るより仕方がないのです。

小因小果の法則:

- 小乗の修行(小因) → 小乗の結果(小果)

- 大乗の修行(大因) → 成仏(大果)

目的と手段が一致していなければ、望む結果は絶対に得られない。この鋭い指摘こそ、最澄が新しい宗派を開いてまで「円頓戒」を確立しようとした理由の核心でした。

まとめ

最澄が伝えた「円頓戒」は、単なる厳しい規則のリストではありません。

それは、「すべての人は本来、仏になれる可能性(仏性)を秘めている」という教えに基づき、その可能性を最大限に引き出すための実践的な教えです。

成仏という最高のゴールを目指すためには、それにふさわしい最高の実践(戒律)が必要だという最澄の情熱は、1200年の時を超えて、私たちに「本当の目的を見失っていないか?」と問いかけているのかもしれません。