「修行」や「戒律」と聞くと、「滝に打たれる」「断食をする」「あれもダメ、これもダメ…」というストイックで、自分を厳しく縛るもの、というイメージが強いかもしれません。

しかし「戒律」は、自分を縛るどころか、むしろ内に眠る可能性を解放してくれる「心のスイッチ」のようなものなのです。

今回は、伝教大師・最澄が開いた天台宗の円頓戒と三聚浄戒について、その深い意味をわかりやすく解説します。

五十八戒の性質と対象

五十八戒(『梵網経』に説かれる十重禁戒と四十八軽戒)は、大乗仏教における正式な戒律です。

そのため、これをすべて守るのは、正式な僧侶である比丘(びく)・比丘尼(びくに)が受戒する場合であり、すべての人にこれを全部守るように強制するわけではありません。

仏教では修行者を七つの段階に分類しており、それぞれの立場に応じて戒律を受け持つことで、誰もが菩薩の仲間入りができるとされています。

これは「大海の水は蚊の飲むことを遮らない」という例えで表現されているように、どのような立場の人でも、その能力に応じて仏道に参加できることを意味しています。

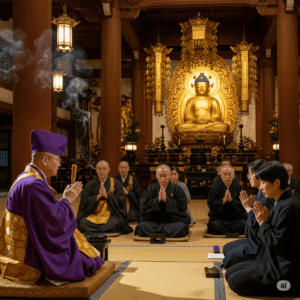

戒律の真髄「戒体」とは

そして、この戒律の本質は、「悪を止め、善を為す」という霊妙な能力そのものであり、これを「戒体(かいたい)」と言います。

私たちが戒を受ける儀式(受戒会)において、三回目の「羯磨(こんま)」という作法が終わったその瞬間に、私たちの身体にその能力がはっきりと現れます。

そして、一度この能力が現れた以上は、永久に失われることはなく、必ず成仏という悟りの彼岸に到達するのです。

この「戒体」とは何かを突き詰めて言うと、蓮華座にいらっしゃる廬舎那如来(るしゃなにょらい、宇宙の真理そのものである仏)の悟りの本体が、戒を授ける師の言葉を通して、私たち凡人の身に、その廬舎那如来の清らかで満ち足りた功徳として受け取られると、考えられています。

その功徳こそを「戒体」と呼ぶのです。

宗祖である伝教大師最澄は、次のように判断されています。

性なる無作の假色なり

(戒体とは)仏性の働きが、作意なくして現れた仮の姿である

受戒の意味―内に眠る仏性を目覚めさせる

結局のところ、「受戒」というのは、この功徳、すなわち「戒体」を受け取るための儀式なのです。

しかし、「受け取る」といっても、もともと無かったものが、今初めて存在するようになるわけではありません。

なぜなら、それは本来、すべての生きとし生けるもの(一切衆生)に生まれつき備わっている仏性の本体だからです。

もともと備わってはいるのですが、受戒の儀式によってはじめて、その能力が活発に働き出すのです。

この「もともと備わっている(本具)」ということと、「儀式によって受け取る」ということは、一見すると矛盾しているように見えますが、決してそうではありません。

そもそも、蓮華座の如来と私たち凡夫とは、本来一体の存在なのです。

それにもかかわらず、働きの方向が異なっており(如来は悟りへ、凡夫は迷いへ)、私たちは遠い昔から、そのように迷い続けているのです。

お経に次のようにあります。

法身六道に流転するを衆生となづく

「法身(仏そのもの)が六道(迷いの世界)を輪廻している状態を衆生と名づける」ということです。

如来は、本来備わっている仏性を悟り、光り輝いています。

私たちは如来と本来一体でありながら、ただ働きが異なっているだけなのです。

ですから、如来の功徳を受け取ることは、すなわち自己の本来の姿を現すことであり、自己の本来の姿を現すことは、完全に如来による救済そのものなのです。

受戒の瞬間に

いつ仏の力をいただけるのかというと、戒律を厳格に守ったときではなく、私たちが戒を受けるその瞬間に、如来の功徳の光明の中に溶け込んでしまうとされます。

お経には次のようにあります。

衆生、仏戒を受くれば即ち諸仏の位に入る

「衆生が仏の戒を受ければ、その瞬間に諸仏の位に入る」とあるのは、単なる理論上の話ではなく、実際の働きであるとされます。

「位に入る」の真の意味

「諸仏の位に入る」というのは、完全に仏になることではなく、仏の資格を得る「仏道に正式に参入する」という意味です。

例えて言うなら:

- 大学に合格した瞬間に「大学生の位に入る」が、まだ卒業はしていない

- 医学部に入学すれば「将来の医師の位に入る」が、まだ医師ではない

受戒によって得るのは、仏になる可能性と資格であり、仏そのものではありません。

大乗仏教の「本覚思想」

大乗仏教、特に天台宗や法華経の教えでは「本覚思想」という考え方があります。

本覚思想の核心

- すべての衆生は本来仏である(本覚)

- 迷いは後から付いた汚れのようなもの

- 修行は「仏になる」ためではなく「本来の仏性を顕現させる」ため

つまり、受戒の瞬間に「本来の自分(仏)」に目覚める資格を得るということです。

「理」と「事」の区別

仏教では「理」(理論・本質)と「事」(現実・現象)を区別します。

理の上では、

- 受戒の瞬間に仏の位に入る

- 本来仏であることを確認する

- 仏性が活性化される

事の上では、

- 実際の修行が必要

- 段階的な悟りを深めていく

- 煩悩を実際に断ち切る努力が求められる

ということを理解しなければなりません。

すべての戒の集大成「三聚浄戒」

さて、これらすべての戒は、「三聚浄戒(さんじゅじょうかい)」という三つのカテゴリーにすべて収まります。

三聚浄戒とは、比叡山(天台宗)では、『梵網経』や『心地観経』の説に基づいており、これは大乗仏教の戒律に限られる考え方でしょう。

『梵網経』には次のように説かれています。

「摂律儀戒とは、十波羅夷(十の重い罪の戒め)と八万四千の作法の戒めである。摂善法戒とは、八万四千の善なる教えである。摂衆生戒とは、慈・悲・喜・捨の四つの心である」と。

また、「今、菩薩たちのために、すべての戒の根本を結束する。それが三聚戒である」とも説かれています。

「聚」とは集めまとめるという意味で、すべての戒律をこの三種類に収め尽くすことから、三つの戒すべてに「摂(まとめる)」という字が付けられているのです。

① 摂律儀戒(しょうりつぎかい):悪を断つ修行

これは、結局のところ五十八戒(十重禁戒・四十八軽戒)のことです。

経典にある「十波羅夷」の波羅夷とはサンスクリット語で「重罪」と訳し、すなわち十重禁戒を指します。八万四千の威儀戒はすべて軽い戒(軽戒)であり、四十八軽戒の中に含まれます。

つまり、大乗の別解脱戒(個別の戒律)のすべてを指します。

そしてこの摂律儀戒は、悪を禁じる側面であり、断つべき悪を残すことなく、殺生・盗み・邪淫・嘘などの行いから、根源的な無明の煩悩までを完全に断ち尽くし、法身(ほっしん、真理そのものの仏)を完成させます。これを「断徳(だんとく)」とします。これは菩薩の自行(自分のための修行)に属します。

② 摂善法戒(しょうぜんぼうかい):善を修める修行

これは、経典に「八万四千の法門」とある通り、集めるべき善を残すことなく、智慧の徳を発揮して、世俗・出世間のすべての善い行いを修め、六波羅蜜(ろっぱらみつ)をはじめとする無数の修行によって自らを利し、他者を利し、報身(ほうじん、修行の報いとして現れる仏)を完成させます。

これを「智徳(ちとく)」と名づけ、修善門(善を修める道)と言えます。この摂善法戒は、自行と化他(他者を教え導くこと)の両方に属します。

③ 摂衆生戒(しょうしゅじょうかい):人々を救う修行

これは、経典に「慈・悲・喜・捨」と言い、あるいは「一切衆生を教化する」とある通り、ひたすらに他者を救済する修行を行います。六道四生(あらゆる世界のあらゆる生まれの生き物)を導いて、同じく仏の道に入らせ、応身(おうじん、人々を救うために姿を現す仏)を完成させます。

これを「恩徳(おんとく)」と名づけ、利他門(他を利する道)と言えます。これは純粋に化他に属します。『心地観経』で「饒益有情戒(にょうやくうじょうかい、生きとし生けるものを豊かに利益する戒)」と名付けられているのは、一目で意味がわかる素晴らしい名前と言うべきでしょう。

要約するとつぎのようになります。

1. 摂律儀戒

目的: 法身仏を成就する

内容: 悪を禁ずること

特徴: 自行(自分の修行)に属する

これは五十八戒そのもので、殺生や盗みなどの重い罪から、日常の細かな威儀まで、あらゆる悪を断つことを目指します。煩悩を永く尽くして法身の仏となることが目標です。

2. 摂善法戒

目的: 報身仏を成就する

内容: 善を積極的に行うこと

特徴: 自行と化他(他者を導くこと)の両方に関わる

智慧を発起して世間・出世間のあらゆる善法を修習し、六波羅蜜などの修行を通して自分と他者の両方を利益することを目指します。

3. 摂衆生戒

目的: 応身仏を成就する

内容: 慈悲喜捨の心で衆生を導くこと

特徴: 純粋に化他に属する

六道四生(あらゆる生き物)を導いて共に仏道に向かわせることを目的とします。心地観経では「饒益有情戒」(衆生を利益する戒)と呼ばれています。

図示すると、次のようになります。

| 戒の種類 | 目的 | 完成する仏 | 対応する徳 | 法華経の譬喩(三軌) | 実践(四安楽行) | 修行の方向 |

| 摂律儀戒 (悪を止める) | 離悪門 | 法身 (真理の仏) | 断徳 (煩悩を断つ) | 衣 (忍辱の衣) | 身・口 (行動・言葉) | 自行 (自分のため) |

| 摂善法戒 (善を行う) | 修善門 | 報身 (修行で得る仏) | 智徳 (智慧) | 座 (空の座) | 意 (心) | 自行・化他 (自他) |

| 摂衆生戒 (衆生を救う) | 利他門 | 応身 (人々を救う仏) | 恩徳 (慈悲) | 室 (大慈悲の室) | 誓願 (誓い) | 化他 (他者のため) |

円頓戒の普遍性

以上の三聚浄戒は、「円頓(えんどん、完全で速やかな教え)」の菩薩が持つべき正式な戒律であり、いわゆる「一乗(いちじょう、すべての人が成仏できるという教え)」の僧侶の戒なのです。

したがって、これは比丘・比丘尼が受けるべき正式な戒律ではありますが、それより下の立場の人々(沙弥、沙弥尼、式叉摩那、出家女、出家男、優婆塞、優婆夷の七衆を比丘、比丘尼に対して、下衆という)はもちろんのこと、天の神々や竜、鬼神にまで授けることができます。

これこそが、大乗仏教が「大乗(偉大な乗り物)」である理由を明らかにしているのです。

出家者(僧侶)

比丘(びく)

- 男性の正式な僧侶

- 具足戒(250戒程)を受けた成人男性の出家者

- 最も戒律の多い階層

比丘尼(びくに)

- 女性の正式な僧侶

- 具足戒(500戒程)を受けた成人女性の出家者

- 比丘よりも戒律が多い

沙弥(しゃみ)

- 男性の見習い僧侶

- 十戒を受けた未成年または具足戒前の男性出家者

沙弥尼(しゃみに)

- 女性の見習い僧侶

- 十戒を受けた未成年または具足戒前の女性出家者

式叉摩那(しきしゃまな)

- 正式な比丘尼になる前の修行段階にある女性

- 六法戒を受けた女性出家者

- 通常2年間この地位で修行する

在家信者

優婆塞(うばそく)

- 男性の在家信者

- 五戒を受けた在家の男性仏教徒

優婆夷(うばい)

- 女性の在家信者

- 五戒を受けた在家の女性仏教徒

出家男・出家女

- 文脈によって異なりますが、一般的には出家したものの正式な戒を受けていない男女、または上記の出家者全般を指す場合もあります

この階層は戒律の厳格さと修行の段階を表しており、比丘・比丘尼が最も厳しい戒律を持つ正式な僧侶となります。

天台宗の戒律観

天台宗の戒律観は、「一乗思想(すべての人が平等に成仏できる)」に貫かれています。

正式な僧侶だけでなく、在家の信者、さらには人間以外の存在までもが、同じ構造を持つ戒を受けることができると説きます。これは、戒律が単なる規則ではなく、「すべての生き物に本来備わる仏性を開き、仏となるための普遍的な道」であると捉えているからです。

その思想は、現代に生きる私たちにとっても、自己の内なる可能性に目覚め、他者と共に生きる道筋を示す教えと言えるでしょう。